Prima parte di tre

La versione italiana di uno studio di Felice Vinci pubblicato sulla rivista scientifica americana “Journal of Anthropological and Archaeological Sciences”

Abstract

Da quando il filosofo greco Platone ha raccontato la storia di Atlantide, una grande isola dove in tempi remoti si sarebbe sviluppata una potentissima dinastia di re ma che poi sarebbe tragicamente scomparsa, si è discusso sull’attendibilità del suo racconto e sulla sua possibile localizzazione. In questo articolo cercheremo di dimostrare che vi sono molte prove, precise e convergenti, della reale esistenza di Atlantide, che portano alla sua inequivocabile identificazione con la Groenlandia, l’isola più grande del mondo: le sue dimensioni, la posizione geografica, la peculiare morfologia, le risorse minerarie e molto altro, anche alla luce di elementi provenienti da fonti diverse, anche assai lontane fra loro. E non è un caso che alcune di queste prove stiano emergendo proprio ora. Infatti, anche se la prima proposta di identificazione dell’Atlantide platonica con la Groenlandia risale al XVII secolo, solo adesso gli effetti del riscaldamento globale in corso, unitamente agli ultimi sviluppi tecnologici, ci hanno permesso di acquisire una conoscenza più approfondita non solo della geografia e della geologia di questa isola artica, che è ancora in gran parte ricoperta da una spessa calotta di ghiaccio, ma anche della qualità e dell’importanza delle sue risorse minerarie. Ma ciò che ha recentemente portato la Groenlandia alla ribalta della politica mondiale è stata anche la sua posizione strategica, che appare straordinaria nella prospettiva che l’Oceano Artico fra poco ritorni ad essere navigabile, come lo fu durante l’espansione della civiltà megalitica (avvenuta soprattutto via mare, come verificato da studi recenti), le cui tracce si ritrovano quasi in tutto il mondo.

Introduzione

In questo articolo cercheremo di dimostrare che le caratteristiche, geografiche e non, attribuite da Platone alla mitica isola di Atlantide corrispondono in realtà a quelle della Groenlandia, la vastissima isola situata all’estremità dell’Atlantico settentrionale. Non solo: queste caratteristiche, in particolare la sua posizione geografica strategica unita alle sue ricchezze minerarie, spiegano l’interesse di potenze globali quali gli Stati Uniti, la Russia e la Cina. A tal fine utilizzeremo una metodologia costituita da un nuovo esame critico di fonti non solo classiche, ma anche appartenenti ad altri contesti letterari e scientifici.

Platone espone il mito di Atlantide in due dei suoi dialoghi, il Timeo e il Crizia, a partire dal momento in cui Crizia, uno degli interlocutori del Timeo, inizia a raccontare il contenuto di una conversazione, riferitagli dal suo bisnonno, che Solone aveva avuto con un sacerdote egizio. In questa narrazione, ampiamente sviluppata nel Crizia, Platone descrive una vastissima isola dove in tempi antichi si sarebbe sviluppata una civiltà avanzata, padrona dei mari e capace di grandi imprese ingegneristiche, che si sarebbe espansa con le sue navi su entrambe le sponde dell’Atlantico.

La reale esistenza di Atlantide fu attivamente discussa durante l’antichità classica. Quasi ignorata nel Medioevo, fu poi riscoperta dagli umanisti dell’era moderna e ispirò le opere utopiche di diversi scrittori rinascimentali, come la “Nuova Atlantide” di Bacone, mentre la maggior parte dei filologi e dei classicisti odierni concorda sulla natura romanzesca della storia [1]. In ogni caso, al tema sono stati dedicati migliaia di libri e di saggi, con le più disparate proposte per la sua ubicazione. In particolare, il primo a proporre l’identificazione dell’Atlantide di Platone con la Groenlandia fu lo scrittore francese François de la Mothe le Vayer (1588-1672), noto per usare lo pseudonimo Orosius Tubero, seguito da altri, tra cui l’italiano Marco Goti [2].

Il mito di Atlantide rappresenta dunque uno dei temi più famosi e dibattuti della mitologia classica: “È vero ciò che Platone narra? Questa è la domanda di chiunque s’avvicina al racconto di Atlantide” [3]. Così Enrico Turolla (1896-1985), uno dei massimi grecisti del secolo scorso, introduce il mito dell’isola scomparsa. A suo avviso, la risposta è senza dubbio positiva: infatti, come afferma subito dopo, Platone “è portatore di una voce che viene da più lontano. Egli ha ricevuto, ha sistemato; non ha inventato; anzi ha conservato fedelmente, come l’accenno al continente al di là del mare senza possibilità di dubbio dimostra”.

Qui il Turolla si riferisce al passo del Timeo in cui Platone afferma che nell’Atlantico, al di là di quell’isola perduta, vi sono altre isole, oltre le quali l’oceano è circondato da una terra che “certamente, veramente, correttissimamente può essere definita un continente” [4]. Dunque, a suo avviso, il fatto che un grande filosofo come Platone, la cui prosa è sempre elegante e controllata, abbia messo in gioco la sua credibilità utilizzando addirittura tre avverbi consecutivi [5] (l’ultimo dei quali al superlativo) per convincere i suoi lettori dell’esistenza di un continente al di là dell’oceano del tutto sconosciuto ai suoi contemporanei, attesta l’attendibilità delle sue affermazioni: infatti noi oggi ben sappiamo che quel continente, scoperto da Cristoforo Colombo nel 1492, esiste davvero!

Leggiamo allora per intero la frase che contiene quel riferimento al continente al di là del mare che ha convinto il professor Turolla dell’attendibilità storica di ciò che Platone racconta su Atlantide:

“Quell’oceano (l’Atlantico) a quel tempo era navigabile, poiché di fronte alla bocca che voi Greci chiamate, come dite, ‘le Colonne d’Ercole’, vi era un’isola più grande della Libia e dell’Asia insieme; e ai viaggiatori di quel tempo era possibile passare da lì ad altre isole, e dalle isole all’intero continente davanti ad esse che circonda quel vero oceano. Infatti, ciò che si trova nella bocca di cui parliamo appare un porto che ha una stretta entrata; ma quello laggiù è un vero e proprio oceano, e la terra che lo circonda veramente, certamente, correttissimamente può essere definita un continente. Ora, in quest’isola Atlantide esisteva una grande e straordinaria potenza di re, che dominava su tutta l’isola ma anche su molte altre isole e parti del continente…” [6].

Ora, prima di continuare, dobbiamo subito rispondere alle comprensibili perplessità sollevate da questo passo: è ragionevole supporre che in un lontano passato l’Oceano Atlantico fosse navigabile? In realtà, abbiamo già cercato di dare una risposta razionale a questa domanda in un articolo precedente [7], di cui ora riportiamo qui i punti salienti. In esso abbiamo innanzi tutto sottolineato che lo storico greco Plutarco (ca. 46-120 d.C.) menziona un “grande continente” [8] che circonda l’Atlantico e le isole che si trovano su quella rotta, e poi si sofferma su un antico insediamento di europei, da lui chiamati “Greci Continentali” [9], nella regione canadese del Golfo del San Lorenzo [10], di cui indica la latitudine con stupefacente precisione. Incrociando questi dati con i risultati di un recente studio sul megalitismo europeo, che sostiene “il trasferimento del concetto megalitico sulle rotte marittime provenienti dalla Francia nord-occidentale e l’avanzata tecnologia marittima e della navigazione nell’era megalitica” [11], ne consegue che il “porto che ha una stretta entrata” menzionato da Platone è identificabile con il Golfo del Morbihan, in Bretagna, considerato dagli studiosi un punto focale del Neolitico europeo durante la metà del V millennio a.C. Ed è proprio qui che, nei pressi della sua “stretta entrata”, come sostiene Platone, si trovano ancora i resti di uno straordinario allineamento di diciannove giganteschi menhir: ecco le Colonne d’Ercole.

Tutto ciò sembra dimostrare l’attendibilità del quadro delineato da Platone, anche considerando che il ricordo di antichi insediamenti europei sul versante americano dell’Atlantico settentrionale – forse legato anche all’estrazione del rame dalle antiche miniere di Isle Royale, l’isola più grande del Lago Superiore – emerge da vari indizi (su cui ci siamo soffermati nell’articolo sopra menzionato), come la persistenza di miti e leggende accostabili a quelli del Vecchio Mondo, nonché i tratti caucasici di alcuni nativi americani, che sembrano confermare l’idea di antichi contatti tra le due sponde opposte dell’Atlantico. D’altro canto, vi sono studiosi che hanno collegato il mito di Atlantide al megalitismo [12], di cui in realtà si trovano tracce in quasi tutto il mondo, insieme a miti e leggende spesso simili tra loro e presenti in civiltà anche molto distanti.

A permettere questa ipotizzata globalizzazione preistorica attraverso la navigazione, che precedette di millenni quella realizzata dalle flotte europee a partire dal XVI secolo, fu l’Optimum Climatico Olocenico (HCO), con temperature medie nettamente superiori a quelle attuali. Infatti, fino al terzo millennio a.C. l’HCO rese verde e umido l’attuale deserto del Sahara [13] e, nel contempo, rendeva navigabile l’Oceano Artico durante l’estate [14]. Ciò favorì le comunicazioni dirette tra l’Atlantico e il Pacifico attraverso una rotta polare, seguendo una facile navigazione costiera lungo la costa settentrionale canadese, evitando così di dover attraversare il pericoloso e lontanissimo Stretto di Magellano, all’estremità meridionale del continente americano.

Torniamo ora alle isole della rotta atlantica a cui fanno riferimento sia Platone, che tra di esse nomina esplicitamente Atlantide, sia il passo di Plutarco sopra citato, il quale delinea un’antica rotta verso il continente americano attraverso quattro isole intermedie, situate ad alta latitudine nell’Atlantico settentrionale. Plutarco menziona per primo l’isola di Ogigia, situata “a cinque giorni di navigazione dalla Britannia, verso il tramonto”; poi menziona altre tre isole situate oltre Ogigia, “tanto distanti l’una dall’altra quanto da essa”, e subito dopo il “grande continente” che circonda il “grande mare” [15]. Qui va sottolineato che si tratta di isole situate ad un’alta latitudine: infatti, come afferma Plutarco, là d’estate i viaggiatori “vedono il sole su un arco di trenta giorni scomparire alla vista per meno di un’ora per notte, anche se con tenebra breve, mentre un crepuscolo balugina ad occidente” [16]. Considerato che in un precedente lavoro abbiamo identificato Ogigia con una delle isole Faroe [17] (che in effetti si trovano “verso il tramonto” rispetto alla punta settentrionale della Scozia durante la stagione della navigazione, cioè attorno al solstizio d’estate, allorché il sole, data l’elevata latitudine, tramonta quasi a nord), quelle tre isole dell’Atlantico settentrionale lungo la rotta verso il continente americano corrispondono all’Islanda, alla Groenlandia e a Terranova, che effettivamente, come dice Plutarco, sono più vicine alla costa dell’America di quanto non lo sia Ogigia.

Questa fotografia che Plutarco fa delle isole che si trovano nell’Atlantico settentrionale, lungo la rotta per il continente americano, appare davvero straordinaria. La sua attendibilità è rafforzata da un’altra sorprendente affermazione, allorché subito dopo ci parla della presenza sulla costa del continente oltremare di “un golfo non meno esteso della Meotide (l’odierno Mar d’Azov, presso la Crimea), la cui foce è esattamente in linea retta con lo sbocco del Mar Caspio” [18]. Secondo Minas Tsikritsis [19], qui il riferimento è al Golfo di San Lorenzo, sulla costa atlantica del Canada: la latitudine del suo sbocco, 47°, è infatti la stessa dello “sbocco del Mar Caspio”, cioè del delta del Volga. Ciò la dice lunga sulle conoscenze geografiche degli antichi e sulla loro capacità di navigare attraverso gli oceani [20].

L’Atlantide di Platone e la Groenlandia

Plutarco afferma che in una di quelle isole settentrionali lungo la rotta per il continente americano “Crono secondo la mitologia dei barbari è tenuto prigioniero da Zeus”, aggiungendo subito dopo che questa parte dell’oceano porta il suo nome: “Mare di Crono” [21]. Confrontiamo questa frase con quanto abbiamo sentito da Platone poco fa: l’Atlantico “a quel tempo era navigabile, poiché di fronte alla bocca che voi Greci chiamate, come dite, ‘le Colonne d’Ercole’, vi era un’isola più grande della Libia e dell’Asia insieme; e ai viaggiatori di quel tempo era possibile passare da lì ad altre isole, e dalle isole all’intero continente davanti ad esse che circonda quel vero oceano”.

Ma è possibile identificare questa enorme isola con un’isola reale? E cosa significa che era “più grande della Libia e dell’Asia insieme”? Per comprendere il senso di questa frase dobbiamo tener presente che in passato la grandezza di un’isola non indicava affatto la sua superficie (la cui misurazione richiede tecniche alquanto sofisticate), bensì la lunghezza della sua costa, che può essere facilmente calcolata, almeno in via approssimativa, navigandovi attorno.

Ecco infatti come Diodoro Siculo indica la grandezza della Britannia (l’odierna Gran Bretagna): “Dei lati della Britannia il più corto, che si estende lungo l’Europa, è di settemilacinquecento stadi, il secondo, dallo Stretto fino alla punta (settentrionale), è di quindicimila stadi, e l’ultimo è di ventimila stadi, cosicché l’intero circuito dell’isola ammonta a quarantaduemilacinquecento stadi” [22]. Del resto, molti secoli dopo anche Cristoforo Colombo procedeva allo stesso modo, come si può vedere dalla sua ‘Lettera a Luis de Santángel’ (datata 15 febbraio 1493), dove tra l’altro afferma che tra le isole da lui scoperte ne esisteva una più grande dell’Inghilterra e della Scozia insieme. A questo riguardo, Luigi De Anna tiene a precisare che “quando Colombo dice che l’isola di Juana è ‘più grande’ intende, essendo marinaio, riferirsi al perimetro costiero e non alla sua superficie” [23].

A questo punto, per comprendere il vero significato della frase “più grande della Libia e dell’Asia insieme” basta dare un’occhiata alla carta geografica. Per indicare la grandezza dell’isola Atlantide, Platone ne paragona il perimetro allo sviluppo costiero della Libia, cioè di tutta l’Africa settentrionale a partire da Gibilterra, a cui aggiunge quello della costa palestinese, del Libano, della Siria e dell’Anatolia fino allo Stretto dei Dardanelli.

Questa lunghezza, corrispondente allo sviluppo dell’intero versante meridionale della costa del Mediterraneo, per l’appunto da Gibilterra ai Dardanelli, supera il perimetro di tutte le isole del mondo, eccettuata la Groenlandia, che, con la sua superficie di oltre 2 milioni di kmq, è di gran lunga l’isola più estesa [24], seguita a distanza dalla Nuova Guinea (la cui superficie è meno della metà). In effetti, la costa molto frastagliata della Groenlandia è lunga ben 39.300 km [25], cioè una lunghezza (quasi equivalente alla circonferenza della Terra all’equatore) molto maggiore di “Libia e Asia insieme”!

A questo punto la Groenlandia, che in realtà si trova sulla rotta per il continente americano indicata sia da Platone che da Plutarco, è l’unica isola sulla Terra che può essere identificata con l’Atlantide di Platone, sia per la sua posizione che per le dimensioni.

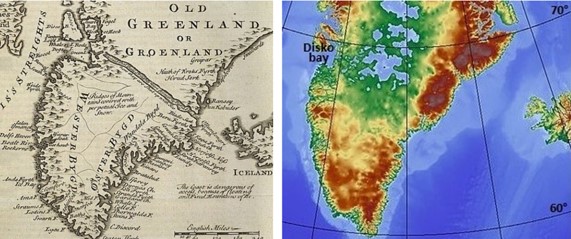

Non solo: un’altra conferma di questa identificazione si trova nella sua morfologia. Secondo Platone, nell’isola Atlantide vi era una vasta pianura centrale oblunga “circondata da montagne che si estendevano fino al mare” [26] e in effetti la Groenlandia, al disotto della calotta glaciale che in gran parte attualmente la ricopre, presenta una vastissima depressione circondata da catene montuose (Fig. 1).

Fig. 1: La Groenlandia nel suo contesto geografico (a sinistra) e l’aspetto della sua superficie al disotto della calotta glaciale (a destra).

Questa depressione centrale, incastonata tra le catene montuose che s’innalzano lungo le coste e che si estende da nord a sud all’incirca tra l’80° e il 66° parallelo, nella sua parte settentrionale è caratterizzata da un enorme canyon (il “Grand Canyon della Groenlandia”, il più grande del mondo), mentre al di sotto del 70° parallelo corrisponde alla bellissima pianura quadrangolare, “che si dice fosse la più bella di tutte le pianure” [27], le cui dimensioni Platone, o meglio la sua fonte, si è premurato di tramandarci: 3000×2000 stadi [28], corrispondenti approssimativamente a 540×360 km.

Tutto ciò consente immediatamente di spiegare il motivo del colossale sistema di canalizzazioni che gli Atlanti avevano creato sia all’interno della pianura stessa che lungo il suo perimetro, dove avevano costruito un enorme fossato quadrangolare, grande al punto da suscitare la meraviglia di Platone, che “riceveva i corsi d’acqua che scendevano dalle montagne, faceva il giro della pianura, tornava da una parte e dall’altra verso la capitale e da lì andava a scaricarsi in mare” [29]. Infatti, in quella particolarissima situazione geografica, era assolutamente necessario regimare le acque che, scendendo dai monti verso la depressione centrale dell’isola (specialmente nella stagione del disgelo), tendevano periodicamente ad inondarla.

Ma ora è il momento di soffermarci sulla capitale dell’isola, il cui nome Platone non ci ha tramandato, e sulla singolare struttura circolare del suo porto. Però conviene innanzi tutto rilevare un dettaglio significativo: la presenza di una sorgente d’acqua calda, menzionata due volte da Platone [30], sulla collina al centro della città, che ben s’inserisce nel quadro geografico qui delineato. In Groenlandia, infatti, le sorgenti termali sono un fenomeno naturale piuttosto comune [31].

Ma dove si trovava questa città? Platone ce lo dice all’inizio del brano in cui racconta dove e come fu costruita: “Presso il mare, ma all’altezza del centro dell’isola, vi era una pianura, che si dice fosse la più bella di tutte le pianure e molto fertile” [32]. Ora, qui basta dare un’occhiata alla mappa della Groenlandia (Fig. 1) per vedere che, mentre la sua costa orientale è tutta bordata da catene montuose, invece sulla costa occidentale, all’altezza della baia di Disko (intorno al 70° parallelo) il mare per un tratto lambisce la pianura centrale.

Non solo: proprio come afferma Platone, la baia di Disko si trova precisamente al centro della costa occidentale dell’isola (Fig. 2).

Fig. 2: Un’immagine della baia di Disko, con l’omonima isola, e (a destra) la sua posizione esattamente al centro della costa occidentale della Groenlandia, proprio là dove la pianura centrale arriva al mare, come afferma Platone.

Ciò ci dà la conferma di quanto stiamo cercando di dimostrare, ossia che Platone, o meglio, la sua fonte, non solo non ha inventato nulla, ma ha descritto una situazione geografica reale con perfetta cognizione di causa. Pertanto, considerate anche le sue enormi dimensioni, l’isola Atlantide di Platone non può che corrispondere alla Groenlandia.

Ad ulteriore supporto dell’ipotesi che la capitale di Atlantide fosse situata nella zona della baia di Disko (che oltretutto corrisponde al più importante degli antichi insediamenti della Groenlandia, la quale ancora oggi sul versante occidentale, quello rivolto verso il continente americano, gode di un clima migliore), segnaliamo che esiste una mappa della Groenlandia meridionale, realizzata nel 1747 da Emanuel Bowen, in cui è disegnato un lunghissimo canale che parte dalla costa orientale, all’altezza dell’Islanda, e la collega con quella occidentale, sfociando proprio dove si apre la baia di Disko (Fig. 3).

Fig. 3: Dettaglio della mappa di Bowen a confronto con la mappa del suolo della Groenlandia meridionale attualmente sotto la calotta glaciale.

Su questo canale, la mappa di Bowen reca un’iscrizione rivelatrice: “Si dice che questi stretti fossero in passato percorribili, ma ora sono chiusi dal ghiaccio”. Il riferimento è presumibilmente al “periodo caldo medioevale”, durato all’incirca dal IX al XIII secolo, quando la banchisa polare si ridusse notevolmente all’interno del Mar Artico e il ghiaccio galleggiante divenne molto raro sia attorno all’Islanda, che divenne una terra fiorente, sia di fronte alla Groenlandia.

Quest’ultima, che ora è in gran parte ricoperta dal ghiaccio, era chiamata “Terra Verde” intorno all’anno 1000 d.C., quando la sua parte meridionale fu colonizzata dai Vichinghi norvegesi, a causa della grande estensione di prati che essi vi trovarono al loro arrivo. “L’interpretazione dei dati dei carotaggi di ghiaccio e delle conchiglie suggerisce che tra l’800 e il 1300 d.C. le regioni attorno ai fiordi della Groenlandia meridionale avessero un clima relativamente mite, diversi gradi Celsius più caldo del solito nell’Atlantico settentrionale” [33], con alberi e piante erbacee in crescita e bestiame allevato. L’orzo veniva coltivato come coltura fino al 70° parallelo [34]. Inoltre, come sottolineato da Franco Ortolani, a quel tempo “le paleotemperature evidenziano un marcato incremento della temperatura media, che consentiva la coltivazione dei vigneti in Norvegia” [35].

Per inciso, a quel tempo la vite cresceva anche in Inghilterra: “L’Inghilterra era leader nella coltivazione dell’uva e nella vinificazione per gran parte del Medioevo. Alla fine dell’XI secolo vi erano forse 50 vigneti nella metà meridionale del paese, la maggior parte associati alla Chiesa, che producevano vino. Questi vigneti prosperarono per più di 300 anni, rendendo l’Inghilterra un importante centro della vinificazione europea” [36]; poi però le temperature medie si abbassarono ed ebbe inizio la cosiddetta Piccola Era Glaciale (PEG), durata, con varie oscillazioni, fino a circa il 1850, allorché ha avuto inizio l’attuale fase di riscaldamento. Più in generale, “il cambiamento – ampio, rapido e globale – è più caratteristico del clima della Terra che la stasi” [37].

La mappa di Bowen dimostra la possibilità che nei periodi caldi la calotta glaciale che ricopre la Groenlandia si riduca significativamente (come sta già avvenendo adesso), anzi, che almeno nella parte meridionale dell’isola essa possa ritirarsi fino a scomparire. Ora, nel periodo caldo medioevale un effetto così significativo fu causato da un aumento delle temperature che peraltro rimasero al di sotto di quanto si era verificato millenni prima, durante l’Optimum Climatico Olocenico (HCO) [38]. A ciò bisogna aggiungere che quest’ultimo durò molto più a lungo, per diversi millenni, con conseguenze sullo scioglimento della calotta glaciale che furono certamente molto maggiori. Se ne può dedurre che durante l’HCO, cronologicamente sovrapponibile al Neolitico e alla prima età del Bronzo, una cospicua parte del territorio groenlandese dovette rimanere libera dai ghiacci, consentendo alla civiltà degli Atlanti di svilupparsi, prosperare ed espandersi in tutto il mondo, sfruttando la sua straordinaria posizione geografica tra l’Oceano Artico, l’Atlantico e il Pacifico.

Ma la mappa di Bowen può dirci anche altro: infatti, già a prima vista l’aspetto pressoché rettilineo di quel canale – che partiva da un fiordo sulla costa sud-orientale, all’altezza dell’Islanda, e giungeva alla baia di Disko su quella occidentale, per una lunghezza di oltre 600 km – sembra suggerire che esso possa corrispondere al lato settentrionale dell’enorme fossa quadrangolare che, secondo Crizia, era stata scavata dagli Atlanti attorno alla pianura centrale dell’isola e andava ad intersecare il canale circolare più esterno del porto della capitale di Atlantide. In effetti, quella fossa “riceveva i corsi d’acqua che scendevano dalle montagne, faceva il giro della pianura, tornava da una parte e dall’altra verso la città e da lì andava a scaricarsi in mare” [39].

Questo conferma che la capitale dell’isola, secondo quanto concordemente ci suggeriscono sia il Crizia che la mappa di Bowen, era situata all’incrocio tra il lato settentrionale e quello occidentale della grande fossa che circondava la pianura centrale, e precisamente nella zona della baia di Disko, al centro della costa occidentale della Groenlandia, di fronte all’isola di Baffin ed al continente americano (considerando anche il fatto che il versante occidentale dell’isola gode di un clima più mite di quello orientale).

Non è un caso, infatti, che la maggior parte dei reperti di quel periodo, attribuibili alla più antica cultura archeologica attualmente nota nella Groenlandia meridionale, quella di Saqqaq (2500-800 a.C.), siano stati rinvenuti nei pressi della baia di Disko, compreso il sito di Saqqaq, da cui quella cultura prende il nome [40]. Tra l’altro, ci sembra anche piuttosto curioso, e forse meritevole di qualche approfondimento, che il nome ‘Disko’ corrisponda al termine greco “diskos” e al latino “discus”, “disco”: ciò infatti sembra richiamare l’aspetto dello straordinario porto circolare di Atlantide, descritto in dettaglio da Platone, su cui ci soffermeremo tra poco.

Tornando al canale della mappa di Bowen, esso doveva essere molto importante per gli antichi navigatori diretti ad Atlantide, provenienti dalle coste europee e dall’Atlantico centrale, che, dopo aver fatto l’ultima tappa in Islanda (corrispondente all’antica Thule), attraverso di esso potevano raggiungere direttamente la capitale situata sulla costa occidentale della Groenlandia, accorciando notevolmente il percorso e senza dover doppiare l’estremità meridionale dell’isola in un mare molto insidioso.

Quanto alla posizione di Thule, alcuni scrittori della tarda epoca classica o dell’alto medioevo, come Orosio, Solino e il monaco irlandese Dicuil la hanno collocata a nord e a ovest delle isole britanniche, suggerendo fortemente che si trattasse dell’Islanda. Questa posizione, sostenuta da Adamo di Brema: “Thule è ora chiamata Islanda, a causa del ghiaccio che ricopre l’oceano” [41], a nostro avviso è la più attendibile. Qui ipotizziamo che questo nome, “Thule”, possa essere ricondotto alla radice protoindoeuropea, *dhwer-, che significa “porta” (da cui il greco ‘thura’, il tedesco ‘Tür’, l’inglese ‘door’, l’antico nordico ‘dyrr’ e il sanscrito ‘duárah’), presumibilmente col significato di “ingresso, porta” della Groenlandia (un po’ come il nome dell’arcipelago delle ‘Florida Keys’ ricorda che quelle isole si trovano di fronte alla Florida).

Infatti, dopo la traversata dell’Atlantico, per i navigatori provenienti dall’Europa l’Islanda rappresentava la “porta” per la Groenlandia, dalla quale è separata da un tratto di mare lungo meno di duecento miglia (che oltretutto a quella latitudine durante la stagione estiva gode di luce ininterrotta). Insomma di fronte a Thule, l’odierna Islanda, si estendeva la montuosa costa orientale di Atlantide.

In particolare, nel Watkins Ridge, un grande massiccio montuoso situato su questo versante – ossia la prima immagine della costa della Groenlandia che appare all’orizzonte ai naviganti provenienti dall’Islanda – si ergono le tre vette più alte della Groenlandia: il Gunnbjørns Fjeld (3.694 m), il Dome e il Cone (Fig. 4), che ci ricordano una frase di Crizia (riferita alle montagne che circondavano la pianura centrale): “E le montagne che la circondavano erano a quel tempo celebrate come superiori a tutte quelle che esistono ora in numero, grandezza e bellezza” [42].

Fig. 4: Le tre vette più alte della Groenlandia, quasi allineate, nel massiccio del Watkins Ridge.

Tra l’altro notiamo che queste tre vette sono contigue e quasi allineate, con una disposizione che ricorda quella delle tre piramidi di Giza. Qui potremmo forse chiederci se, come Robert Bauval ha proposto per le tre piramidi, gli Atlanti non associassero queste tre grandi montagne alle stelle della Cintura di Orione, considerando quanto fosse importante e universalmente diffusa la corrispondenza tra cielo e terra tra le culture antiche (“Come in alto, così in basso” è la famosa formula tradizionalmente attribuita a Ermete Trismegisto). A questo punto, dati i rapporti che, secondo il Timeo, erano intercorsi fra gli Atlanti e gli antenati degli Egizi, si potrebbe forse ipotizzare che sia stato il ricordo di queste montagne groenlandesi a ispirare la costruzione delle tre piramidi nella piana di Giza [43].

Per quanto riguarda il porto della capitale, esso era costituito da tre canali circolari concentrici, alternati a due cerchi di terra, che circondavano un’isola centrale: “E quest’isola, su cui sorgeva il palazzo reale, aveva un diametro di cinque stadi” [44], pari a circa 900 metri.

Sempre su questo porto dall’aspetto curiosamente circolare, Enrico Turolla, subito dopo aver espresso la sua convinzione che Platone “è portatore di una voce che viene da più lontano”, si chiede se “sarà casuale la coincidenza con la struttura di città messicane preistoriche (…) L’isola con una montagna circondata da anelli concentrici di mura e canali viene raffigurata anche nei disegni aztechi dell’Aztlán, la patria appunto degli Aztechi. Dove è notevole la consonanza Aztlán con Atlante”.

Al riguardo, un collegamento diretto tra la Groenlandia e il mondo azteco, del quale una caratteristica ben nota era il supplizio del cuore strappato dal petto della vittima, si ritrova nella mitologia nordica, dove nel ‘Poema groenlandese di Atli’, ‘Atlakvidha in Grœnlenzka’, Hogni viene suppliziato proprio in questo modo. La dimensione groenlandese di Atli appare anche in un altro poema dell’Edda: ‘Atlamál in Grœnlenzko’. Sempre riguardo ad Atli, fa riflettere anche il fatto che il suo nome sembra richiamare quello di Atlante, primogenito del dio Poseidone e primo re dell’isola Atlantide e degli Atlanti.

Notiamo anche un altro esempio significativo di porto circolare, quello di Cartagine, la città di origine fenicia che ai Romani diede tanti problemi. Anch’esso infatti richiama i cerchi concentrici che Platone attribuisce alla capitale degli Atlanti. Inoltre Cartagine è la patria del misterioso personaggio a cui Plutarco attribuisce le notizie sul continente oltremare e sulle isole dell’Atlantico settentrionale che si trovavano lungo la rotta per raggiungerlo. Costui, che sarebbe vissuto a lungo nell’isola dove “Crono si trova imprigionato da Zeus, e accanto a lui risiede l’antico Briareo, guardiano delle isole e del mare chiamato Cronio”, avrebbe anche detto che Crono a Cartagine “gode di grandi onori” [45]. Insomma gli antenati dei Fenici, antichi navigatori di cui non si conosce l’origine, erano stati probabilmente legati al mondo atlantico.

Continua nel prossimo numero di Impronte

Leave a Reply