Prefazione

Titti è solo un nome d’arte, ma dietro al velo protettivo che esso rappresenta c’è la storia di una giovanissima ragazza, studentessa in medicina, che essendosi fidata della scienza, dopo due dosi di uno dei vaccino contro il COVID 19, quelle che avrebbero dovuto metterla al sicuro, è rimasta in carrozzina!

Io l’ho conosciuta nel 2023, ho avuto il piacere di condividere con lei e con la sua famiglia (cane compreso) tutta la filiera della vita quotidiana; cibo, tetto, risate, focolare domestico, passeggiate nella nebbia e contemplazione di albe e tramonti, pianti e momenti di crisi.

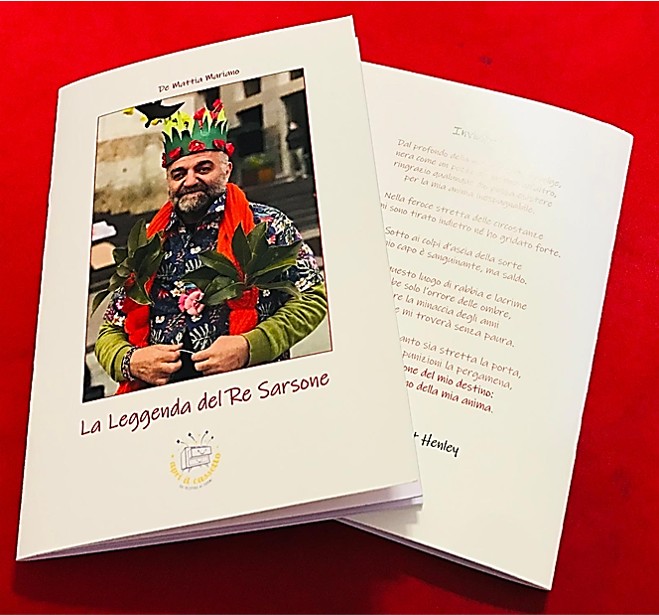

L’ Associazione “Apri il cassetto”, che ho il pregio di presiedere, ha deciso di devolvere l’intero ricavato di una favola che abbiamo mandato in stampa a febbraio di questo anno: “La leggenda del Re Sarsone”.

Grazie alle tante donazioni spontanee, siamo appunto riusciti a destinare al progetto “Una casa peer Titti” 3.500 €, che Titti sta utilizzando per trasformare il suo ampio garage in un ampio monolocale all’altezza della strada e, soprattutto, all’altezza della sua carrozzina volante…

Quella che leggerete di seguito è la terza lettera che Titti ha scritto per ringraziare i tanti donatori e donatrici, oltre che per aggiornarci sullo stato di avanzamento del progetto. Troverete anche i riferimenti per scrivere a Titti e sostenere i nostri progetti.

Io chi sono? Conta poco, ma magari qualcuno/a lo vuol sapere. Sono un infermiere napoletano di 57 anni, padre di Massimo e Siria, appassionato da sempre di Poesia, scrittura, fotografia e diritti umani. Vivo e lavoro a Brescia da 25 anni, dunque il “mostro” l’ho guardato proprio negli occhi! Negli ultimi 4 anni ho passato tanto tempo in piazza, in radio, in tv e sui giornali, quasi più di quanto ne abbia trascorso in ospedale, ecco perché mi viene spontaneo dire; io sono un infermiere di strada…

La terza lettera di Titti

Mi dicono che quando scrivo, riesco a portarti dentro la mia casa. Che le parole diventano stanze, oggetti, respiri. Ed è vero: io scrivo così come vivo. Con lentezza, con presenza, con la voglia di farmi capire fino in fondo. Perché quando mi metto a scrivere, non sto solo raccontando: sto aprendo la porta per farti entrare nel mio piccolo e strano mondo.

E allora oggi vi invito davvero ad entrare. Nella mia casa, sì. Ma anche in uno spazio più profondo, quello dove tengo ciò che per me conta davvero.

C’è un angolo che forse a occhi distratti sembrerebbe semplice, ma che per me è un piccolo altare. Lì custodisco tutti gli oggetti più importanti e tra questi c’è un oggetto che ho voluto, desiderato e atteso, qualcosa che ogni volta che guardo mi ricorda che sono viva.

È una statuetta. Piccola, discreta, silenziosa. Due mani intrecciate. Ma non sono due mani qualsiasi.

Una è la mano della persona che più di tutti mi conosce, mi ha guardata negli occhi nei momenti più neri e ha deciso di restare. Anche quando io stessa avrei voluto scappare da me. Anche quando non avevo niente da offrire. Anche quando facevo di tutto per cacciarla via da me. È quella mano che ha tenuto la mia senza parlare, quando non avevo più parole. Quella mano che mi ha ricordato cosa vuol dire non essere soli, anche quando senti il cuore spezzarsi.

L’altra mano è la mia. La prima stretta di mano, dopo 2 anni che non toccavo nessuno, come ve la spiego? È stata come un terremoto lento, come bruciarsi, affogare e dall’apnea risalire. E ogni volta che guardo quella statuetta, sento che dentro ci sono io. Le mie battaglie, le mie ferite, le mie ricostruzioni. Sento che anche se ho tremato, non sono mai caduta del tutto. Perché quella mano, quella stretta, mi ha tenuta in piedi. Sento amore. Ci pensate mai? Dita che si intrecciano significano ricordare che siamo corpo, siamo contatto, siamo bisogno reciproco. In un mondo dove si fugge dal dolore e ci si isola nei silenzi, stringere una mano è un atto rivoluzionario.

E io, che avevo dimenticato cosa volesse dire fidarsi, ho imparato di nuovo a stringere.

Spero che un giorno possiate passare davvero da casa mia, bere un caffè, sedervi vicino a quella statuetta e sentire anche voi quanto valore ha una mano intrecciata ad un’altra.

… Quando la mente corre troppo avanti, o quando il dolore mi prende in contropiede la guardo. Una mano che stringe, non per trattenere, ma per accompagnare.

Alla fine, conta avere qualcuno che ti cammina accanto, che non ti spinge né ti tira, ma resta. Qualcuno che non si spaventa delle tue tempeste, che non si stanca del tuo silenzio. Qualcuno che non cerca di aggiustarti, ma ti accoglie anche quando sei un po’ rotto. Che ti ricorda che basta esserci, nel modo in cui si riesce. E che anche quando non puoi dare tutto, puoi comunque dare qualcosa di sincero e unico e questo a chi ti vuole bene basterà.

Spesso le persone non sanno come aiutarti, ma se restano… fanno già tantissimo.

E così, sto imparando anch’io a restare…

A restare dentro me stessa, anche quando non è comodo. A non scappare dai pensieri, ma ad accoglierli come parte del viaggio. A non aspettare di stare bene per godermi la giornata, ma a cercare la bellezza anche nella fragilità. Sto imparando che un giorno difficile non cancella tutti quelli buoni, che posso cadere e rialzarmi tutte le volte che servono, e che c’è sempre, sempre, qualcosa per cui valga la pena lottare.

Perché anche se non tutto è facile, io ci sono. E voglio esserci ancora.

Sto imparando a credere, ogni giorno di più, che posso costruire una nuova felicità. Magari diversa da quella che immaginavo. Ma ancora mia.

E chi mi conosce lo sa, per molto tempo, ho vissuto scappando. Da me stessa, dagli altri. Non riuscivo ad abitare nessuna casa, nessun luogo. Scappavo dai pensieri scomodi, dalle emozioni che mi facevano tremare, dalla parte più fragile di me. Scappavo dalla stanchezza, dalla delusione, dalla paura di essere troppo o troppo poco. Scappavo ogni volta che abbassavo lo sguardo, ogni volta che dicevo “va tutto bene” solo per evitare di rompere quel velo di normalità. La fuga era una forma di sopravvivenza. Un modo per difendermi. Per restare a galla quando tutto dentro affondava.

E invece ora… È successo lentamente, ma dopo l’ennesima volta che fuggivo, un po’ perché il corpo me lo ha chiesto, un po’ perché non avevo più forze per fuggire, ma soprattutto avevo lasciato improvvisamente quella sensazione di pericolo, non dovevo più scappare, potevo restare.

Restare non è facile. Significa guardare in faccia quello che senti, anche quando brucia. Restare significa ammettere che hai bisogno, significa accettare una presenza che fino a poco tempo prima era solo la tua, vuol dire che a volte crolli, che non sei sempre quella forte che tutti si aspettano. Significa sederti accanto al dolore e dirgli: “Va bene, parliamone che oggi non ti temo”.

Eppure, proprio in questa scelta difficile, ho trovato una forza nuova. Una stabilità che non pensavo di avere. Resto anche quando mi sento sopraffatta. Anche quando la testa si affolla. Anche quando vorrei solo dormire fino a che non passa tutto.

E quando smetti di scappare, finalmente inizi a conoscerti davvero. Non più solo per come gli altri ti vedono, ma per come ti senti dentro. Inizi a distinguere la paura dalla verità, la stanchezza dalla resa, la solitudine dalla libertà. Inizi a sentire chi sei, in profondità.

Oggi mi guardo allo specchio con meno giudizio. Mi ascolto con più pazienza. E riesco persino a sorprendermi, perché anche nei giorni storti, non mollo più la presa. Non è un traguardo, è un percorso. Faccio ancora piccoli passi. A volte inciampo. Ma ora so che, anche se cade la luce, io resto.

C’è una parola che mi sforzo di ripetermi spesso. Sognare. Un verbo che non faceva più parte di me. Eppure è la domanda che più di tutti le persone fanno quando sei giovane, ma a me, da quando sono su questa sedia, non fanno più. Come se fosse scontato non avere più sogni, non solo alla mia età ma soprattutto quando c’è un limite fisico. E succede che nei giorni storti ci penso e in qualche modo mi dico di non meritare più di sognare o peggio di vivere.

Io che avevo infiniti sogni, troppi per stare tutti in un cassetto, io che avrei fatto di tutto per realizzarli, ad un certo punto ho smesso, lasciandoli andare. Non perché non si creda più in sé stessi, non perché si è rinunciato davvero alla felicità, ma perché il cuore comincia a desiderare cose che per tanti sono scontate… e che per te diventano oro.

Così ho imparato a farmela da sola quella domanda. Piano piano, ogni giorno, mi guardo allo specchio e mi chiedo, qual è il tuo sogno? E tutte le volte, la risposta è solo una.

Io sogno la normalità.

Sogno di svegliarmi una mattina senza dolore. Di farmi un caffè senza prima prendere fiato. Di uscire di casa senza dover pianificare ogni movimento, ogni sforzo, ogni appoggio.

Sogno di camminare per strada senza attirare sguardi di compassione, o senza che qualcuno mi chieda “come sto” con quel tono che già si aspetta una risposta triste.

Sogno di andare al supermercato da sola. Di scegliere il detersivo più per l’odore che per la posizione sullo scaffale. Di non dovermi chiedere ogni volta “ce la farò?” per qualsiasi cosa intendo fare.

Sogno di poter fare la fila alle poste, di aspettare il mio turno dal medico, di salire le scale se voglio o altrimenti scegliere l’ascensore. Di non dover giustificare, spiegare, accennare al perché delle mie fatiche.

Sogno di non sentirmi un’eccezione. Di non essere sempre “quella che sta combattendo”, “quella che ha passato un inferno”, “quella forte, quella che resiste”. Sogno di essere semplicemente una persona. Una come le altre. Che vive, che inciampa, che ride per una sciocchezza. Che si lamenta del traffico o del tempo, senza portarsi addosso una storia pesante ogni volta.

Sogno una serata in pizzeria senza pensare alle conseguenze. Un abbraccio che non sia sempre terapeutico, ma solo affettuoso. Un messaggio che non inizi con “sei una guerriera”, ma con “stasera pizza e chiacchiere?”. Sogno di annoiarmi, persino, senza pensare al tempo che sto sprecando.

Perché la normalità è un lusso che ho imparato a desiderare con tutto il cuore e che non smetterò mai di desiderare.

Da qualche tempo sto coltivando la possibilità del “nonostante tutto”.

Sto dandomi qualche possibilità in più e qualche no in meno. Sogno il nonostante tutto anche nel mondo che mi circonda, sogno di svegliarmi una mattina e non sentire più frasi di negazione come no, non puoi, non fa per te, non ce la fai, ecc non solo verso di me, ma anche per tutti quelli che in qualche modo si sentono diversi o difettosi per questa vita.

Io sono tra questi, ma ci sto lavorando.

Non voglio il successo, non voglio i riflettori. Voglio una casa calda, un corpo che non mi tradisca ogni giorno, qualcuno che mi aspetti, una routine che non faccia paura. E anche se so che forse non avrò tutto questo esattamente come prima, so che posso avvicinarmi, a modo mio. Con i miei tempi. Con i miei spazi.

Per questo sono diventata Titti, ma non per scappare o indossare una maschera. Sono Titti perché la mia vita è cambiata quel lontano 2021 e ormai credo di aver passato tutte le fasi di accettazione e consapevolezza, ma nonostante tutto (ecco che ritorna) dentro di me sento ancora una fiammella di speranza, abbastanza forte da restare accesa quando tutto si spegne. Sono Titti da quando ho deciso di affrontare il passato, il dolore e creare una versione nuova di me. Sono Titti per chi mi vive nel presente, chi mi ha conosciuto prima, probabilmente ora non mi conosce più.

È come mettere una tazza in più a tavola, anche se non sai quando arriverà qualcuno. È comprare un’agenda, anche se la vita ti ha scombussolato ogni programma. È scrivere liste, immaginare viaggi, accarezzare l’idea che qualcosa, prima o poi, andrà meglio. È credere che il dolore non sarà per sempre, anche se oggi non passa.

Ci sono stati giorni in cui sognare mi faceva paura. Perché se sogni, poi potresti deluderti. Potresti non farcela. Potresti perdere di nuovo. E io non volevo più soffrire. Ma sto capendo che non sognare è peggio. Sogno la mia casa piena di risate leggere. Sogno una tavola apparecchiata senza motivo. Sogno un’idea nuova che mi fa alzare al mattino. Sogno di scrivere ancora e che qualcuno, leggendo, si senta meno solo. Sogno la mia felicità, anche se è ancora incerta, traballante, non garantita. E so che ogni volta che sogno, sto scegliendo la vita.

Ma tornare a sognare mi ha reso anche vulnerabile e ho vissuto il potere della cherofobia.

Sembra folle, ma ho scoperto che questa paura è più comune di quello che si pensi.

Si è insinuata lentamente e mi ci è voluto del tempo per capirla e dargli comunque spazio.

Nei momenti in cui, dopo una carezza, dopo un sorriso, dopo una giornata andata “quasi bene”, sentivo spuntare un’ombra. Una sorta di esitazione, quasi un freno, come se non potessi lasciarmi andare del tutto. Come se non me lo meritassi. Come se quella felicità fosse un lusso da pagare caro, prima o poi. A volte fa più paura quello che desideri piuttosto che quello che hai.

Ho provato paura della leggerezza, della serenità, della gioia. Perché dopo tanta fatica, la felicità sembra un abito troppo elegante per la mia pelle tagliata. Perché ho paura che duri poco. Che sia un’illusione. O che, appena l’abbraccio, mi venga strappata via.

Questa paura si è seduta accanto a me più volte su questa sedia. Un posto da cui ho osservato il mondo fermarsi. Dove ho pianto, ho scritto, ho atteso, ho ricordato. Dove mi sono sentita fragile, sì, ma anche profondamente viva.

Da questa sedia ho guardato la mia casa trasformarsi, passo dopo passo. Ho visto i muri diventare più caldi, gli angoli più accoglienti. Ho sistemato oggetti, ma anche pensieri. E ogni volta che mi sono seduta, ho ascoltato. Me stessa, il mio corpo, il mio cuore. A volte con coraggio, a volte con paura.

Ho capito che anche la gioia va accolta con delicatezza, senza forzarla. Che bisogna prepararsi ad abitarla, non solo a inseguirla. Sto imparando a stare anche nella gioia, come ho imparato a stare nel dolore. La sto lasciando entrare poco a poco, come la luce all’alba. Non più con l’ansia di trattenerla, ma con la fiducia che anche la felicità può essere un diritto, non solo un premio. Che non serve “meritarla”, basta esserci.

Sto anche imparando a chiedere aiuto in modo più sereno. Non con vergogna, come facevo prima, ma con la consapevolezza che condividere le difficoltà è un atto di forza. Ho iniziato a parlare apertamente con chi mi è vicino, senza maschere. Ho smesso di dire “va tutto bene” quando non è vero, e in cambio ho ricevuto ascolto vero. Non giudizi, non soluzioni rapide. Solo presenza. Ed è forse la cosa più potente che si possa ricevere.

E ora vi porto con me, in un angolo speciale della mia casa. La mia cucina.

È in legno. Un legno vissuto, non perfetto. Non è moderna, non ha elettrodomestici all’ultima moda, non è da rivista. Ma ha una storia da raccontare, anche lei.

È la cucina che ho potuto avere, che sto cercando di sistemare piano piano, senza fretta, come tutte le cose che sto ricostruendo. Non è ancora finita, non ci posso ancora cucinare davvero, ma a me… piace. Mi assomiglia. È testarda, calda, resistente.

Un giorno la renderò davvero funzionante, ci cucinerò qualcosa di buono, qualcosa che profumi di nuova normalità. Ma intanto… Intanto ci entro. Ci passo. Mi ci fermo.

Voglio raccontarvi un piccolo aneddoto, semplice, ma per me di grande valore.

Qualche sera fa, dopo una giornata storta, sono entrata in cucina e ho fatto un gesto che non facevo da tempo: ho preparato la colazione per il giorno dopo.

Non per dovere, non per forza.

L’ho fatto con calma. Ho apparecchiato. Ho messo la tazza che mi piace,

Ho preparato i fiocchi d’avena, il cucchiaino, la frutta già lavata.

Ho pensato: “Domani mattina troverò tutto pronto”. E in quel momento ho sentito qualcosa. Tenerezza. Cura. Era come se stessi dicendo a me stessa: “Ti aspetto domattina. E voglio che tu trovi qualcosa di gentile”. E in un attimo ho capito che è così che si ricomincia.

Con un cucchiaino sistemato accanto a una tazza.

Con l’idea che il domani meriti ancora qualcosa di buono.

Che non tutto deve essere straordinario per essere importante.

Che anche un piccolo rito, se fatto con amore, ha il potere di rimettere insieme i pezzi.

In quella cucina ci sono sogni, ci sono limiti, tentativi ma anche promesse.

Un passo alla volta. Un gesto dopo l’altro. Una colazione alla volta.

…è un’altra cosa che sto imparando, forse più lentamente di quanto avrei voluto, è ad amare di nuovo. E non intendo solo l’amore per gli altri, ma anche e soprattutto l’amore per me stessa. Un amore gentile, non esigente. Un amore che mi accoglie anche quando sono fragile, stanca, confusa. Ho sempre pensato che per meritare affetto bisognasse essere forti, risolute, sorridenti. Invece oggi sto imparando che l’amore vero nasce proprio quando siamo spogliati da tutte le difese, quando ci permettiamo di essere autentici.

Ho imparato ad ascoltarmi, senza zittirmi. A non minimizzare il dolore, ma neanche a farmi definire da esso. Ho imparato a stare nel silenzio ma anche nel caos. A dire “oggi non ce la faccio” senza sentirmi sbagliata. E, lentamente, sto imparando anche a dire “oggi va meglio” senza sentirmi in colpa.

Ho imparato a guardare le cose belle senza chiedermi quanto dureranno. Ad assaporare il momento, senza correre sempre al dopo.

3 anni fa scrivevo sul mio diario…

“Il mio futuro ideale oggi non è fatto di grandi traguardi, ma di normalità che voglio riconquistare: riuscire a uscire senza stancarmi subito, organizzare una cena con chi amo, camminare a passo lento ma senza dolore, tornare a imparare, magari a lavorare, sentirmi parte di qualcosa, ridere fino alle lacrime, stringere mani, essere scelta, essere vista davvero, per quello che sono, non per ciò che ho”.

Beh qualcosa l’ho raggiunto, ma ve ne parlerò in un’altra letterina…

Ho voluto raccontarvi questo, oggi, perché non è solo una storia mia. È la storia di tante persone che, come me, stanno cercando di tornare a vivere davvero.

Più volte le persone danno per scontato che l’unico dolore da superare per chi non cammina sia stare su una carrozzina. Beh non è così, il dolore più grande per me, personalmente è riuscire a vivere reinventando la mia vita, accettando di lasciare andare quello che sei stata per accogliere una nuova versione di te, perdonarti, accettando anche le giornate storte, dove l’unica cosa che sogni è di non risvegliarti il giorno dopo.

Grazie perché quando vi scrivo, è come se vi sedeste anche voi alla mia tavola. Anche se è ancora vuota. Anche se il caffè non è pronto. Siete già lì. E questo mi piace.

Il mio sguardo verso il futuro è ancora incerto, ma non più vuoto. Sto imparando a fare spazio, a non riempire tutto di aspettative, a lasciare che qualcosa arrivi senza forzare. Mi dico spesso che non serve sapere tutto subito, non serve avere una risposta pronta. È sufficiente essere disponibili ad accogliere ciò che verrà, con umiltà e fiducia, un saggio direbbe “basta aprirsi, sorridere e alzare lo sguardo aprendo le spalle”.

Ci sto provando con ogni fibra del mio essere.

Vi abbraccio da qui, da questa sedia con le ali un po’ spezzate, che ogni giorno cerco di curare con gentilezza e amore, qualche garza, disinfettante e tanta, tanta pazienza.

Chiunque avesse voglia di scrivermi può farlo inviando una mail a:

parlacontitti@gmail.com

Prometto, con i miei tempi, che sarò felice di rispondere a tutti/e

Vostra Titti

Leave a Reply