Il cuore visivo e simbolico dell’Aula Paolo VI

Pericle Fazzini (1913–1987) fu uno dei principali scultori italiani del Novecento, noto per il suo stile dinamico e “esplosivo”, influenzato dal barocco romano, dal futurismo e da una personale visione spirituale del mondo. Fu proprio Papa Paolo VI a commissionargli quest’opera nel 1965.

Cronologia

- 1965: commissione ufficiale

- 1972: completamento dell’opera

- 1977: installazione definitiva nella Sala Nervi (sul fondo del palco, dietro al trono papale)

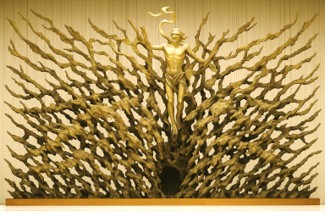

Descrizione dell’opera

- Titolo: La Resurrezione di Cristo

- Materiale: fusione in bronzo e ottone patinato, altezza 7 metri, larghezza circa 20 metri

- Peso: circa 8 tonnellate

- Tecnica: colata in più parti (opera di dimensioni ciclopiche, realizzata nella fonderia Mariani di Pietrasanta)

Cosa rappresenta

Cristo risorge dal cratere nucleare del Giardino del Getsemani.

Una visione modernissima e tragica della Resurrezione: non più una scena gloriosa e luminosa, ma una lotta apocalittica, una spinta viscerale verso la rinascita in un mondo che si autodistrugge.

Il Cristo al centro emerge tra lingue di bronzo, tra braccia contorte, spire, radici spezzate, quasi scagliato in aria da una forza sconosciuta. È sofferente, ma anche trasfigurato, con uno sguardo che fissa chi osserva.

Simbolismo e interpretazione

Il cratere nucleare

Fazzini stesso disse che l’opera nacque da un’angoscia:

“Volevo rappresentare Cristo che risorge dalla bomba atomica, nel Giardino del Getsemani.”

È un chiaro riferimento alla minaccia della guerra nucleare che gravava sul mondo nel dopoguerra, in piena Guerra Fredda.

Il Getsemani deformato

Il giardino, simbolo del dolore e della preghiera, è qui disgregato: le radici si spezzano, il suolo si squarcia, come se la natura stessa fosse coinvolta nella crisi dell’uomo moderno.

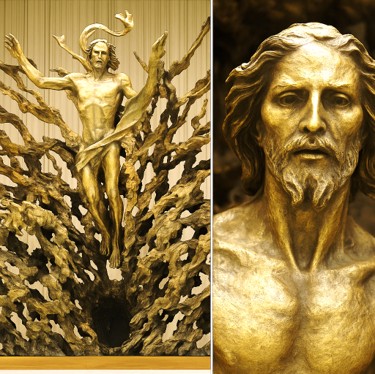

Il volto di Cristo

Molti osservatori notano:

- Un’espressione “spaccata” tra sofferenza e pace

- Lineamenti asimmetrici, quasi deformati

- Alcuni vi leggono un volto alieno, serpentino, inquietante

Questo ha alimentato teorie alternative su possibili messaggi nascosti (non comprovati) legati a simboli di dominio o distruzione. Fazzini, però, parlò sempre solo in termini spirituali e antimilitaristi.

Controversie e teorie “oscure”

La scultura è così potente da aver generato nel tempo un’ondata di interpretazioni simboliche, esoteriche, persino complottiste.

Tra le più diffuse:

- La Sala Nervi nel suo complesso (inclusa la scultura) rappresenterebbe la testa di un serpente, con l’opera di Fazzini come lingua biforcuta.

- Il Cristo centrale sarebbe un’entità aliena o luciferina, dato il volto “spigoloso” e le fiamme simili a corna.

Tutte queste letture non sono supportate da alcuna fonte ufficiale né dallo stesso Fazzini. Ma sono interessanti dal punto di vista della psicologia collettiva: è la prova che l’arte tocca corde profonde, anche disturbanti.

Valore artistico e culturale

Che piaccia o meno, la Resurrezione di Fazzini è:

- Un capolavoro espressivo e teatrale

- Un esempio unico di scultura religiosa contemporanea

- Un’opera che mette in crisi lo spettatore, e proprio per questo… rimane.

La Resurrezione di Fazzini: lettura teologico-simbolica di un Cristo apocalittico

Introduzione

Nel cuore della modernità ecclesiale post-conciliare, “La Resurrezione” di Pericle Fazzini, collocata nella Sala Nervi (Aula Paolo VI), si staglia non come semplice ornamento liturgico, ma come manifestazione plastica di un’esperienza escatologica.

Simbolismo Teologico

Cristo nella tensione tra il Getsemani e l’Apocalisse

Fazzini non rappresenta la classica Resurrezione pasquale trionfante, ma un Cristo sospeso tra il dolore del Getsemani e il giudizio escatologico. La scena è carica di tensione:

- Il Getsemani è rievocato come luogo cosmico del travaglio umano, deformato, ferito, collassato

- Il Cristo risorto è esploso dal centro della terra, quasi generato dalla distruzione stessa

- L’opera incarna un’immagine di risurrezione attraverso il dolore estremo, non dalla morte biologica, ma dalla morte dell’umanità come civiltà

Il cratere come Sheol

L’apertura alla base della scultura richiama l’abisso del Sheol, l’“inferno” biblico da cui Cristo risale secondo il Credo apostolico (“discese agli inferi”). Ma qui lo Sheol si veste di contemporaneità: è la voragine atomica, frutto della superbia tecnologica e dell’odio collettivo.

Simbologia Occulta e Archetipica

Cristo come “archetipo del risorgente”

Lo sguardo e la posizione del corpo non rimandano tanto a una figura storica, quanto a un archetipo junghiano: l’uomo nuovo, trasfigurato dal trauma.

- I tratti del volto sono asimmetrici, ibridi, come a voler evocare la natura duale dell’uomo divinizzato

- Le spire e le lingue bronzee che lo avvolgono non sono solo distruzione, ma nascita, come placente metalliche di un parto cosmico

Il serpente e la crisi iconografica

La teoria che identifica la Sala Nervi con la testa di un serpente non è del tutto da scartare sul piano simbolico. Il serpente, nella Bibbia, non è solo male, ma anche sapienza e trasformazione (vedi serpente di bronzo in Nm 21,8-9; Gv 3,14).

Il Cristo che “risorge dalla bocca del serpente” potrebbe essere letto come colui che converte il simbolo della distruzione in salvezza: un’alchimia spirituale della redenzione.

Contrasto con la Croce tradizionale

L’assenza di una croce fisica evidente al centro dell’opera non è casuale: la croce è implosa nel corpo stesso del Risorto, è diventata esplosione di energia spirituale.

Questa visione rompe con la rappresentazione classica e si avvicina alla “teologia della crisi” del Novecento (Moltmann, Guardini, Bonhoeffer).

Cristo e il fuoco atomico: una lettura apocalittica

L’intero scenario richiama il linguaggio dell’Apocalisse:

- Fiamme, nubi, terra sconvolta

- Il Risorto come colui che viene tra le nubi, ma non dall’alto… bensì dal profondo della storia umana

- Si può leggere l’opera come una profezia visuale:

“Ecco, io faccio nuove tutte le cose” (Ap 21,5)

“La Resurrezione” di Fazzini interroga, non consola. È un’opera profetica, che mostra un Dio immerso nel trauma del Novecento, e che risorge non per fuggire dalla storia, ma per trasfigurarla dall’interno.

È un’opera per chi ha occhi per vedere l’invisibile, e per chi accetta che la gloria pasquale non sia più solo luce, ma anche cenere redenta.

Leave a Reply